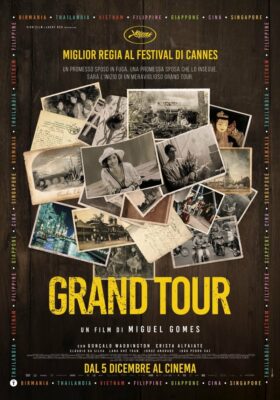

Quello di Miguel Gomes è un cinema della fuga, della diversione, dello scarto rispetto alla narrazione tradizionale, che può esplicarsi tanto nel racconto del quotidiano (il meraviglioso trittico de Le mille e una notte), tanto nel diario di viaggio (il suo capolavoro Tabu). La sua ultima fatica, Grand Tour, è stata presenta al Festival di Cannes, dove è stata insignita del Prix de la mise en scène, il premio per la miglior regia.

Girato in 16mm in alcuni teatri di posa, tra cui anche l’Italia, e poi montato insieme a riprese documentaristiche effettuate da Gomes nel sud-est asiatico, il film è ambientato all’inizio del secolo, nel 1917, e vede Edward, funzionario britannico di stanza in Birmania, iniziare una lunga e tortuosa fuga dalla sua promessa sposa Molly, decisa riacciuffarlo per sposarlo. Le due parti del film vedono i due sposi mancati rincorrersi nelle stesse location a distanza di pochi giorni, in una sorta di grand tour dell’Oriente.

Come si può intuire la trama del film è minimale, quando il racconto invece vive di singole immagini e di singole scene, alcune delle quali anche stupefacenti, che ci ricordano un po’ la stessa meraviglia con cui il primo pubblico cinematografico ammirava su grande schermo i reportage di viaggio provenienti da tutto il mondo (quando ancora esistevano terre incognite).

Al netto di un ritmo non irresistibile, anche sonnambolico, e di una direzione talvolta incerta del flusso, è veramente difficile non ammirare la commistione registica di Gomes, che unisce passato e presente, bianco e nero e colori, immaginario colonialista e sua critica beffarda, orientalismo, senso dell’avventura, ironia sottile e nostalgia per un’epoca ingenua ma più aperta alle influenze dell’esterno.

La grande eleganza e raffinatezza dell’operazione si scontra con la sua inconsistenza e come non mai sta allo spettatore decidere se ci si vuole abbandonare a un gioco forse vacuo ma di grande suggestione. Giova al godimento del film essere armati di tanta pazienza.