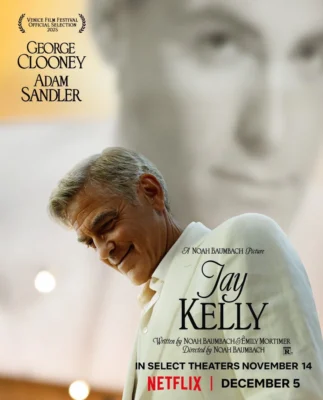

Jay Kelly: Clooney specchio di se stesso, Baumbach resta in superficie

La vita è uno spettacolo?

«La vita è uno spettacolo, e lo spettacolo è vita», scriveva Arthur Schopenhauer (più spesso ripreso poi dal teatro novecentesco come motto metateatrale). Una frase che potrebbe fare da chiave di lettura a Jay Kelly, presentato in concorso alla 82ª Mostra del cinema di Venezia.

Eppure, nel film di Noah Baumbach prodotto da Netflix, lo spettacolo della vita appare avvitato su se stesso: l’idea è chiara — mostrare l’indissolubile legame tra immagine pubblica e vita privata — ma raramente si traduce in uno sguardo capace di oltrepassare la superficie.

Giochi di specchi

Il racconto procede come un gioco di specchi che moltiplica riflessi e auto-rappresentazioni. Ma il rischio, qui, è di assistere a una reiterazione della copia, senza mai raggiungere l’essenza.

La parabola è quella di un attore al tramonto, in crisi nei rapporti familiari e davanti all’eredità della propria carriera. George Clooney interpreta un alter ego che richiama apertamente la sua immagine pubblica: il fascino controllato, la padronanza che lo accompagna dagli spot pubblicitari fino a film come Ocean’s Eleven o Up in the Air (di cui vediamo una citazione di questo film nel video omaggio alla carriera di Jay Kelly). È come se Baumbach gli cucisse addosso un vestito che calza perfettamente, ma senza mai rischiare di sgualcirlo.

Omaggio a cosa?

Il film sembra un omaggio, ma resta ambiguo il suo oggetto: al cinema? A Clooney? Alla maschera dell’attore?

La narrazione mescola elementi di finzione (le figlie, la vita sentimentale del protagonista) con una rievocazione quasi museale della carriera. Il risultato è un personaggio che vorrebbe mostrarsi come prestigiatore consapevole del prezzo pagato per la fama, ma che rimane sospeso in un limbo: un uomo abituato a ottenere ciò che vuole, ma incapace di comprare l’unica cosa che gli manca — l’affetto e la presenza costante.

Qui il film avrebbe potuto scavare nell’angoscia vera: quella del tempo che consuma la memoria, e di un’icona destinata a brillare finché lo spettacolo continua a ricordarla. Invece Baumbach preferisce il decoro. Tutto è curato — il cast, la fotografia di Linus Sandgren, le location europee, il montaggio fluido — ma rimane come sotto vetro.

L’immagine è quella di una sfera di neve: scuoti e nevica, ma resta sempre la stessa cartolina, immobile, rassicurante, museale.

Clooney e Sandler

Clooney guida il film con professionalità e carisma, ma è Adam Sandler, nei panni del manager Ron, a portare la nota più umana e vulnerabile. La sua interpretazione è centrata, dolente senza compiacimento, e restituisce un contrappeso che impedisce al racconto di scivolare del tutto nel compendio autocelebrativo. Anche se Sandler resta in una zona di comfort, è lui a dare respiro a una storia che altrimenti rischierebbe di soffocare nella sua stessa eleganza.

Verdetto

Jay Kelly resta un’opera affascinante e insieme irrisolta. Omaggia l’attore e il cinema, ma senza mai davvero interrogare la fragilità che si nasconde dietro l’immagine. È un film che accarezza la malinconia, ma la confeziona in modo troppo levigato, evitando di sporcare lo schermo con la verità più scomoda.